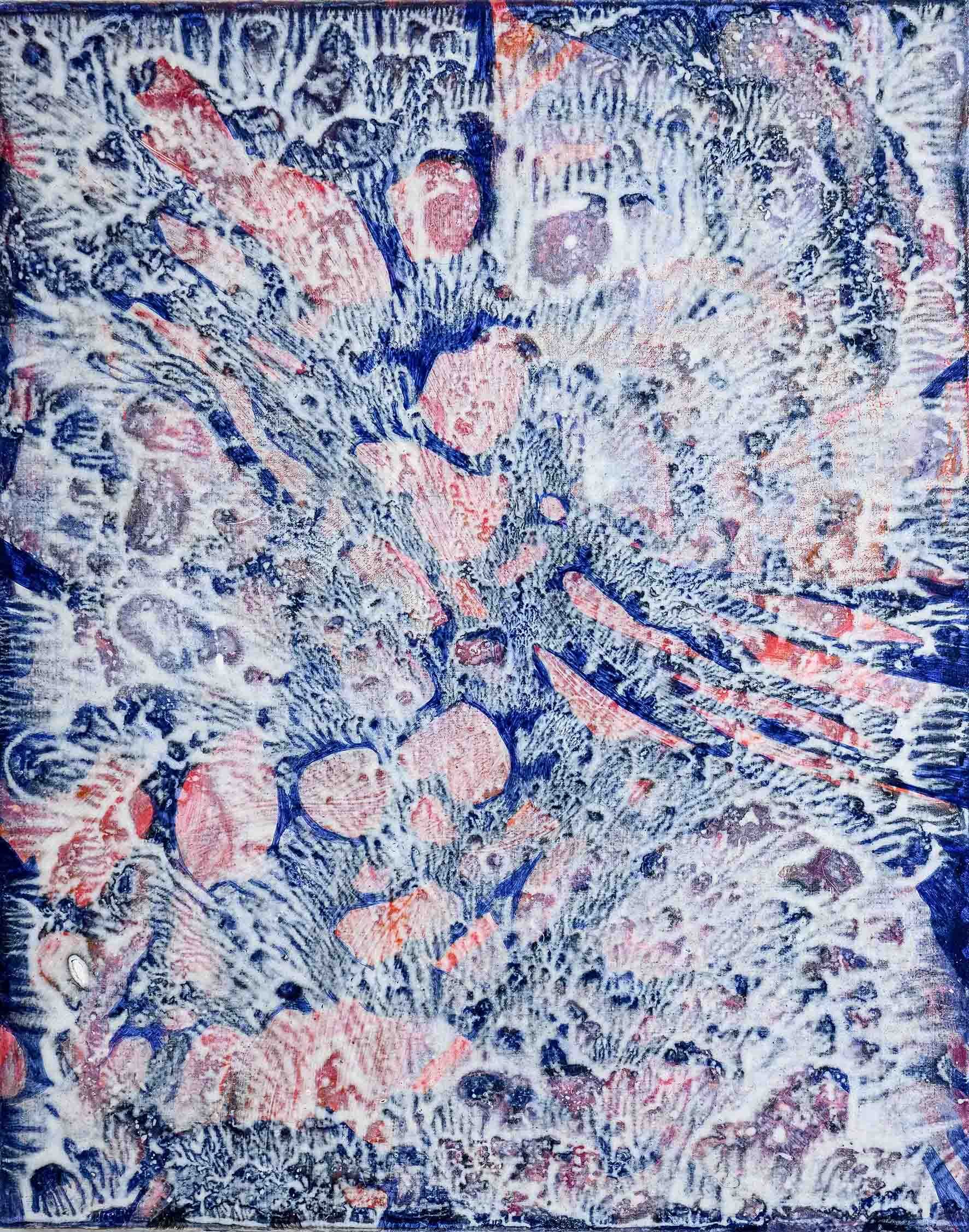

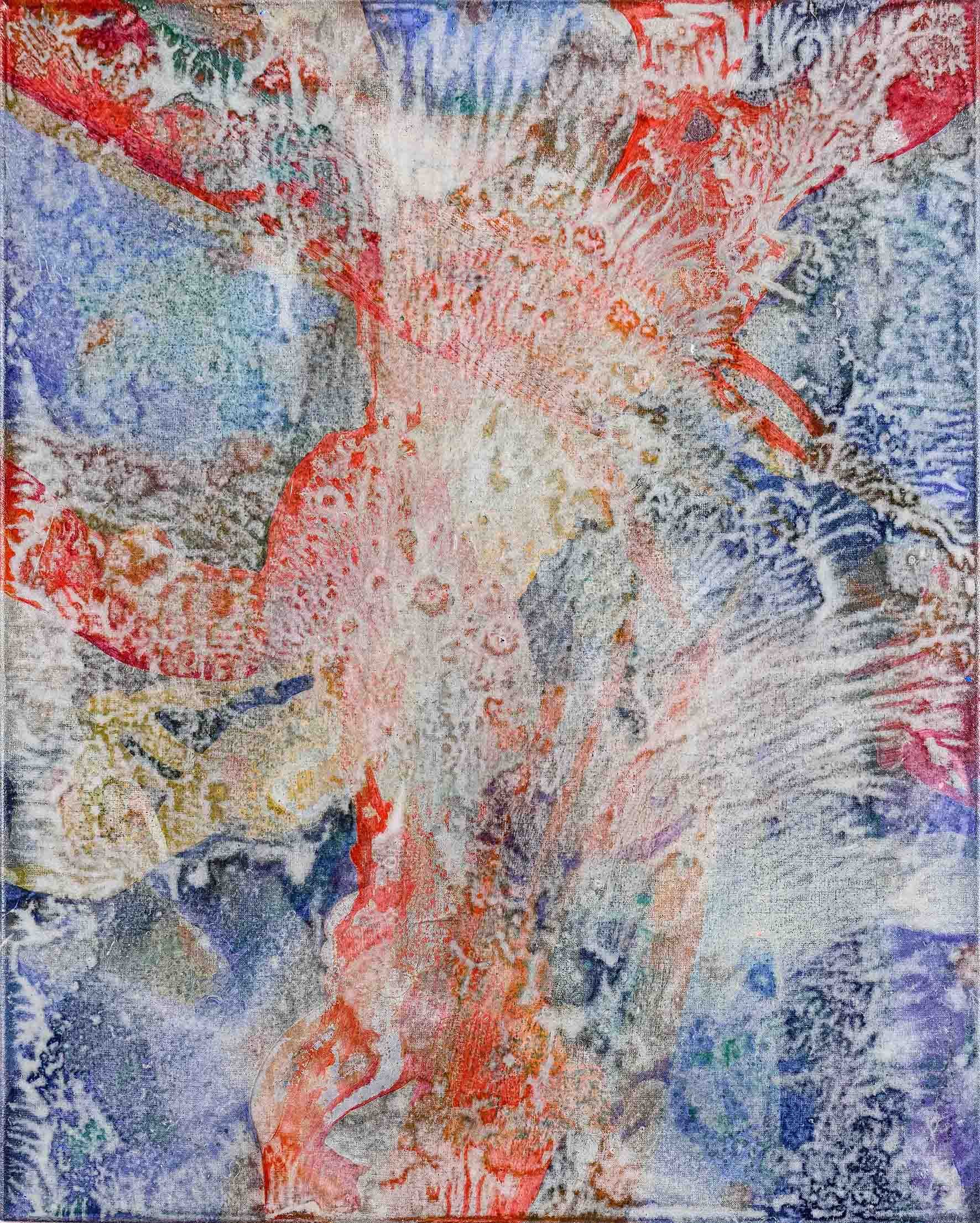

DEEP SEA GENESIS

2023

50 × 40 × 2 cm (35) & 100 × 80 × 5 cm (5)

Öl und Acryl auf Leinen

Dr. Alexander Leinemann

Textbeitrag: Katharina Kühne (Katalogbeitrag Lüneburg)

„Nicht viel zu sehen - Katharina Kühnes Serie „Deep Sea Genesis" (2023)

Die Serie Deep Sea Genesis (2023) der deutschen Künstlerin Katharina Kühne

verweist bereits in ihrer Betitelung auf einen dem Menschen seit Beginn seiner

Existenz innewohnenden Drang: dem uneingeschränkten Verlangen nach

allumfassender Einsicht.

Die Erschließung des Unbekannten hat sich bis zum heutigen Tag in das kollektive

Gedächtnis des Menschen eingebrannt. Wir wollen mehr sehen, mehr erleben und

allumfassende Antworten auf die unzähligen Fragen unserer Umwelt erhalten. Doch

so vehement die Unebenheiten der Welt auch erschlossen und einem Verlangen

nach Kontrolle und Nutzbarmachung unterstellt wurden, entziehen sich bis zum

heutigen Tag einige Gegebenheiten weiterhin auf unabdingbare Weise der

menschlichen Vereinnahmung. Unerforschte Orte üben dabei eine fast magische

Anziehungskraft auf den Menschen aus, auch wenn das Aufspüren dieser des

Öfteren von lebensfeindlichen Umständen bestimmt wird. Einer dieser Orte und

zugleich der Ausgangspunkt der künstlerischen Auseinandersetzung in der Serie

Deep Sea Genesis ist die Tiefsee.

Das vermeintlich greifbare Abenteuer

Auch wenn neuartige Vermessungsmethoden erstaunliche Ergebnisse über die

Beschaffenheit und die Ausmaße der Tiefsee zu Tage fördern konnten, verweilt

jedoch weiterhin vieles im Unklaren. Ab einer Tiefe von etwa 200 Metern

beginnend, erschaffen immenser Druck, Lichtlosigkeit, dynamische

Strömungsverhältnisse und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt ein allgemeines

Umfeld, das für den Menschen nur unter Hinzunahme höchst aufwendiger Technik

erschlossen werden kann. Eine Unternehmung wie beispielsweise das Ocean-Gate

Projekt, bei dem auf dem Weg zum Wrack der Titanic fünf Menschen aufgrund

mangelhafter technischer Voraussetzungen ums Leben kamen, stellt nicht nur ein

zeitnahes Ereignis von tragischem Ausgang dar, das die Gefahren der Tiefsee eklatant

unterschätzt hat.1 Das Unglück verdeutlicht die überhebliche Vehemenz,

mit der der Mensch versucht, die Tiefsee zu einem mystisch-erlebbaren Abenteuer

zu gestalten, das allein seinen Vorstellungen von kommerzieller Nutzbarkeit

unterliegt. Ein gedachtes Abenteuer kapitalistischer Aneignung, das, getreu der

bereits im 19. Jahrhundert im Zuge der Erschließung des amerikanischen Westens

entstandenen Formulierung „Go West", einem über allem stehenden, direktiven

Sendungsbewusstsein folgt. Die verinnerlichte Vorstellung unzähmbaren

Fortschritts macht dabei nicht nur aus dem Unbekannten der Tiefsee einen um jeden

Preis sich anzueignenden Warenkörper. In einer solchen Auffassung erscheint das in

einer Tiefe von 3800 Metern liegende Wrack der Titanic nur noch als

oberflächliches Überbleibsel einer kommerzialisierten Auffassung von Geschichte,

die dem touristisch-erlebbaren Abenteuer zum Opfer gefallen ist.

Das fotografische Bild ist dabei zur inoffiziellen Währung einer Konsumentenschafft

geworden, die dem Irrglauben an die Greifbarkeit des Moments erliegen ist. Das

Foto dient nicht dazu, die Welt einer universellen Befragung auszusetzen und

tiefergehende Erkenntnisse über ihre Beschaffenheit zu erhalten. Das repetitive,

nach Authentizität und Echtheit strebende und in den Untiefen der sozialen

Netzwerke geteilt Beweisfoto legitimiert letztendlich nur die Existenz einer erhofften

und doch trivialen eigenen Handlung.

Die Künstlerin Katharina Kühne erschafft ein vollkommen anderes Bild der Tiefsee.

Sie sucht nicht nach Abbildern historischer Bewandtnis. Ihre Wahrnehmung führt zu

malerischen Setzungen, die in unterschiedlichster Ausprägung etwas zum Vorschein

bringen, was kein Foto der Tiefsee jemals abzubilden in der Lage sein wird. Ihre

umfangreiche Serie Deep Sea Genesis widmet sich einem universellen Ursprung,

dessen Befragung nicht nur den Blick auf die Tiefsee gerichtet, sondern grundlegend

den Fokus auf die Welt ausgerichtet hat.

Wo ist denn nun der Inhalt?

Am 24. Februar 2024 eröffnete das Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum eine Ausstellung mit

dem Titel „Nicht viel zu sehen. Wege der Abstraktion 1920 bis heute". In dieser präsentiert

das Museum eine außerordentliche Fülle an Werken, die sich auf unterschiedlichste Weise mit der

Abstraktion auseinandergesetzt haben. In Anlehnung an das Gemälde Not much to look at (Nicht

viel zu sehen) (1959) des französischen Malers Jean Fautriers (1898-1964), ist nicht nur der

dementsprechend adaptierte Titel der Ausstellung einzuordnen. Eine Konfrontation mit einer

spezifischeren „Schulung des Sehens"2 im Angesicht scheinbar nichtssagender Bilder, lässt die

Frage präsent werden: Was sehen wir überhaupt auf Gemälden, die sich der Wiedergabe der allgemeinen

Betrachtung der Welt scheinbar entzogen haben?

Die Befragung von dem, was wir sehen, folgt hauptsächlich einem Prozess von exakt

ausgerichteter Identifikation. Eine fehlende Einsicht, bleibt der sofortige Zugang

zum Gesehenen aufgrund fehlender Ähnlichkeitsrelationen aus, sorgt dabei rasch

für Unmut, der bisweilen in Verachtung und forcierte Diskreditierung umschlagen

kann. Prägnante Beispiele der Kunst des 20. Jahrhunderts, etwa die Gemälde des

amerikanischen Künstlers Jackson Pollock (1912-1956), verdeutlichen diesen

Umstand auf außerordentliche Weise:

»Das gängige Missverständnis von Pollocks Drip Paintings als dekorativer Meterware

entsprach dem schon der klassischen Moderne geltenden Urteil Sedlmayrs,

abstrakte Malerei regrediere zum leeren Muster. [ ... ] Das in zahlreichen

Pollock-Witzen und -Kommentaren wiederkehrende Verdikt gegen die Abstraktion als

leeres Muster geht historisch auf die Erfahrung der imitierten Ornamente, mit denen die

Fabrikproduktion seit der Mitte des 19. Jahrhunderts massenhaft und in beliebiger

Stilart und Technik die Gebrauchsgegenstände überzog.«3

Abstrakte Setzungen - Formen, die sich von der euklidisch-geometrischen

Geometrie unterscheiden, entstammen sie einem Prozess, der in seiner Gänze nicht

vollends denkbar und daher unkalkulierbare Resultate verinnerlicht - wurden in

ihrem künstlerischen Gehalt schon lange zum Opfer ausufernder Vergleiche erklärt,

war es doch weitaus leichter, das Gesehene den eigenen Limitierungen der

Vorstellungskraft auszusetzen. Das Phänomen der Pareidolie, ein Begriff, der sich

aus »zwei altgriechischen Worten, para übersetzbar mit „vorbei" oder „daneben"

und eidolon als „Bild", „Scheinbild" oder „Phantom"«4 zusammensetzt, sorgt bereits

seit Kindheitstagen dafür, in beispielsweise Wolken oder anderen spontan sich

ausbildenden Formgestalten, Dinge zu sehen, die eigentlich gar nicht anwesend

sind. Der Schauende evoziert somit auf das Gesehene eine Vorstellung seiner

Weltwahrnehmung, die zwar denkbar, aber letztendlich nichts mit dem Realen zu

tun hat. Ein abstraktes Gemälde, welches diesem Trugschluss zum Opfer gefallen ist,

wird in seiner Beziehung zum Betrachtenden stets distanziert eingeordnet sein, ohne

sein verinnerlichtes Potenzial universellen Gehalts preisgeben zu können.

Wenn das Unbekannte zum Bestandteil wird

Katharina Kühnes Serie Deep Sea Genesis besitzt das Potenzial einer ähnlich zu

benennenden Rezeptionsabsicht unterstellt zu werden, die sich vom Realen der

Bilder grundlegend entfernt. Die abstrakten Bilder laden dazu ein, Formgestalten

eigener Vorstellungskraft in ihnen zu platzieren. Dadurch findet zwar ein Austausch

mit den Bildinhalten statt. Dieser stellt jedoch nur durch einen gedachten

Stellvertreter- eine denkbare Form - einen Zugang zum Bild her, ohne aber auf das

einzugehen, was Kühne in ihrer Serie zum Ausdruck bringen konnte: Ein

tiefgreifendes und mit der Kunst erst zur Sichtbarkeit zu überführendes Verständnis

für das Unbekannte in der Welt. Die »idealistische Allmacht der Gedanken«5 merkt

dabei gar nicht, dass ihre Rezeptionsabsicht sich Stück für Stück von dem entfernt,

was sie eigentlich versucht zu erschließen und zu begreifen. Jedes Werk der

umfangreichen Serie versucht nicht, einem vorrangig formulierten

Darstellungsparadigma zu folgen, sondern begreift das übergeordnete Themenfeld

der Tiefsee als etwas, das in seiner Komplexität nicht durch eine Form der Malerei

erschlossen werden kann, die allein ein Abbild der Tiefsee darzustellen versucht.

Kühnes Malerei gibt sich vielmehr den dynamisch verlaufenden Prozessen, den

unkalkulierbaren Gegebenheiten, den Risiken und Gefahren hin, die eine

malerische Auseinandersetzung mit der Tiefsee letztendlich ergeben, wird das

Unbekannte als etwas begriffen, das nur dann zur Darstellung überführt werden

kann, wenn es selbst zum Bestandteil des Schaffensprozesses wird. Die Werke der

Serie Deep Sea Genesis offerieren dem Betrachtenden ein zum Bild gewordenes

Verständnis der Welt, die mit Hilfe der Kunst als etwas begriffen wurde, das keinen

statischen Vorgaben folgt. Eine Kunst wie die Katharina Kühnes, die außerhalb

vorgefertigter Überlegungen und engstirniger Absichten agiert und sich dem

Unbekannten auf inkludierende Weise stellt, zeigt, wie ein Zugang zur Welt mit Hilfe

von Kunst entstehen kann, der all das Unerklärliche akzeptiert: »Kunst ist

unvorhersehbar, sie entsteht oder verschwindet in einem Prozess, der nicht linear ist

und von ständigen Rückkoppelungen chaotischer oder zufälliger Ereignisse traktiert

wird.«6

1 URL: https://www.tagesschau.de/ausland/tauchboot-titanic-suche-100.html (Letzter Zugriff: 13.04.2024).

2 URL: https://von-der-heydt-museum.de/ ausstellungen/nicht-viel-zu-sehen/ (Letzter Zugriff: 13.04.2024).

3 Prange, Regine/Diers, Michael (Hg.): Jackson Pollock Number 32, 1950. Die Malerei als Gegenwart, Frankfurt/M. 1 996, S. 66.

4 Schwerdtfeger, Paula: ,,Das Hirngespinst der belebten Bilder", in: Schwerdtfeger, Paula: Formen, die ihr Wesen treiben (Ausst. Kat. Hannover Sprengel Museum, 14. Juli-3. Oktober 2021), Hannover 2021, S. 9-19, hier: S. 11.

5 Prange/Diers 1 996, S. 75.

6 Sasse, Jörg: ,,Ein paar Zeilen zu Netzwerken. Bemerkungen zu Information und Macht", 2009.

Onlinezugriff über die Bereitstellung auf der Internetseite des Künstlers:

URL: https://www.c42.de/text.php?tid=1 (Letzter Zugriff: 13.04.2024).